「修行」の乗鞍岳

行 程

9月27日(土):岐阜〜高山市朝日町九蔵登山口〜奥千町ヶ原避難小屋

9月28日(日):奥千町ヶ原避難小屋〜乗鞍岳剣ヶ峰〜登山口〜岐阜

参加者:会員3名

長大な九蔵ノ尾根〜千町尾根経由で乗鞍岳に登ってきました。9月の定期会山行のひとつとして公募したのですが、募集文に「途中水場がないので2日分の水を登山口から担ぎ上げ、藪漕ぎもあり、熊も多い山塊です。修行ですね(笑)」と書いたら参加希望者は2名という寂しい山行になってしまいました。でもお天気に恵まれ、いろいろな表情を見せてくれる山に大満足の山行となりました。

【9月27日:晴】

岐阜を朝4時に出て乗鞍岳南西面の九蔵登山口に6時過ぎに到着。林道を1時間ほど歩いたところにある水場で各自4〜5リットルの水を汲んでザックに入れました。これでザックはずっしりと重くなりました。

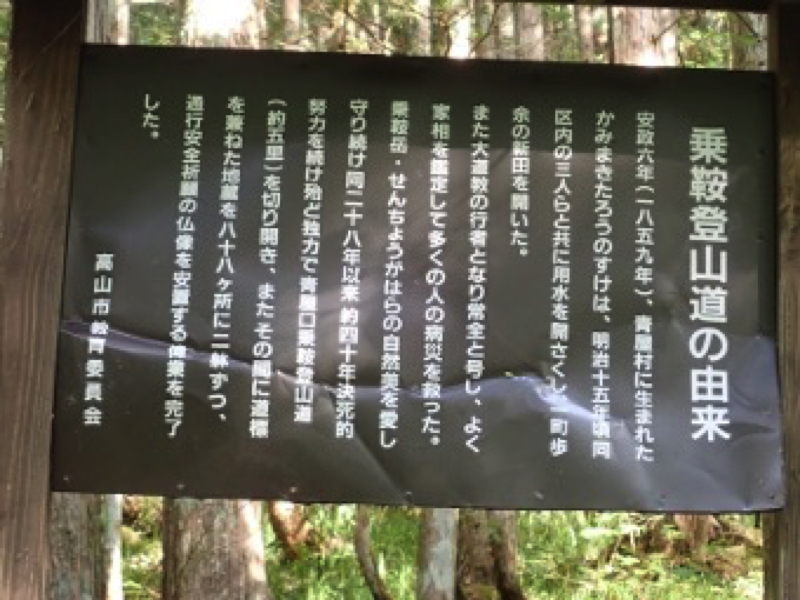

九蔵からの登山道の由来が書かれた看板が登山口にありました。よく88 X 2 = 176躰もの石のお地蔵さまを、標高差2,000mも持ち上げたものです。僕なら下の方にたくさん置いて、上に行くにつれて間隔が広くなりそうです(汗)。

44番目のお地蔵さまです。一度朽ち果てた登山道を再度切り開いた時に発見されたものと思われ、発見者の名前が木札に書かれていました。

登る尾根の途中にいくつか三角点があります。三角点マニアのNさんが薮を漕いで探しましたが見つかりませんでした。最近作られた三角点でも探せないのですから、明治初期に置かれた仏像を探すのは大変だったでしょうね。

この山域には熊が多いのですが、この松の実は美味しいらしく、よく食べカスが散らばっていました。

登山道下部には多種多様なキノコが豊富にみられました。僕の知っている食用キノコがなかったのが残念です。

いかにも食べられそうなんですが・・・

「乳房ダケ」と命名しました(笑)。

登山道は2年に一度刈り払いを行なっているそうですが、時には背丈よりも高い熊笹の藪漕ぎとなりました。マダニもいました。

道標も最近は整備されていないようで、壊れているか文字が読めないものが多かったです。ここは日影平山・丸黒山方面から登ってくる登山道との合流点ですが、こんな道標しかありませんでした。下山時には間違えないように注意が必要です。

千町ヶ原は湿地帯となっているところが多く、木道も整備されていました。しかし、木道のないところでも「(本当に)沼っている」場所があり、先頭を歩いていた僕は2回ほどハマりました。また、翌朝は木道に霜が降りて滑りやすくて歩くのが怖かったです。

奥千町避難小屋は現在修理中でした。

アーベントロートに輝く雄大な乗鞍岳。

夕食は3種のアルファ米、ジンジャーポークステーキ、子持ち鮎の甘露煮、お味噌汁。そしてサントリーウィスキーの最高峰:響。天気は快晴で夜は満天の星空。天の川もよく見えました。

【9月28日:晴】

今日は標高差700mを登り、2,000mを降らなければなりません。暗いうちから起き出して、最初はヘッドランプを点けて歩き始めました。

放射冷却で冷え、霜柱が立っていました。

西には端正な形の笠ヶ岳が望まれます。

南には御嶽山がどっしりと構えています。

意外ですが、乗鞍岳は活火山です。多くの犠牲者を出した御嶽山の噴火以来、想定される火口群から1kmの所にはこんな標識がたてられるようになりました。

大日岳(奥の院)の南のガラガラした斜面をトラバースしていくと、頂上(剣ヶ峰)の神社が見えてきます。ここまで来れば頂上まではあと一息です。

剣ヶ峰に到着です。お決まりの記念撮影。畳平から登ってきた登山者に撮ってもらいました。

北側を望めば北アルプス南部の山々と乗鞍スカイラインが一望できました。

槍ヶ岳、穂高連峰のアップ。

裏から見た頂上の祠。さすが独立峰の山頂、手前には一等三角点がありました。これは探すまでもなく見つかりました。

下山は来た道を忠実に辿ります。頂上から避難小屋付近までは森林限界を越えていて、ハイマツ帯の中の登山道となります。日影平山分岐までは良く整備されていて、藪漕ぎもありません。

標高の高いところでは、ナナカマドでしょうか、紅葉も始まっていました。

チングルマは綿毛になっていました。夏に来ればお花畑が広がっているのでしょうね。

九蔵集落の駐車場に3時半頃下山することができました。持ち上げた水のうち余ったのは3人で3リットル。アクシデントへの備えを考えれば、ちょうど良い量の水を担ぎ上げたと思います。

おしまい🎵